연재글 왜 아끼는가? (요나 4:10-11)

페이지 정보

본문

왜 아끼는가?

조원태 목사의 '요나서로 묻는 17개 질문'

왜 아끼는가? (요나 4:10-11)

“네가 수고도 아니하였고, 길러낸 것도 아니한 박넝쿨을 내가 아꼈거늘, 하물며 좌우를 분변하지 못하는 자가 십이만 명이요, 가축도 많이 있는 이 큰 성읍 니느웨를 내가 어찌 아끼지 아니하겠느냐?”

풀 한포기의 무게

태양은 가차 없었다. 바람은 사막의 숨결처럼 뜨겁게 불어왔다. 요나는 고개를 떨군 채, 시들어버린 박넝쿨 자리에 앉아 있었다. 줄기는 꺾였고, 잎은 말라 떨어졌다.

그러나 그 적막이, 요나에게는 더 큰 설득이었다.

그는 아무것도 하지 않았는데도 그 풀을 아꼈다. 그것이 살아 있었을 때 자신이 잠시나마 숨을 고를 수 있었고, 그늘 아래서만 버틸 수 있었음을 부정할 수 없었다. 바람은 뜨겁게 불어왔고, 해는 더 강렬해졌다. 생명의 흔적은 멀어져 갔다.

그 모든 것은 요나에게 말을 걸었다. “네가 수고도 아니하였고, 길러낸 것도 아니한 박넝쿨을 아꼈거든.”(욘 4:10) 하나님의 질문은 요나의 마음 깊은 곳을 겨냥한 물음이었다. 왜 그는 그것을 아꼈는가. 왜 그것이 사라지자 마음이 흔들렸는가.

요나는 그 풀에 마음을 내주었고, 그것이 사라진 자리에서 자신도 함께 무너졌다. 햇볕은 여전히 강했고, 동풍은 매서웠다. 그러나 가장 깊이 파고든 것은 하나님의 물음이었다. 요나는 그 앞에서 무너졌다. 한 줄기 식물이 한 사람을 꺾었다. 하나님은 그렇게, 말 없는 풀 하나로 사람 하나를 깨우신다.

하나님은 무엇을 아끼실까. 사람이다.

죄 많은 이들의 무지와 방황마저 아끼신다. 그 증거가 니느웨였다. 하나님은 분별 못하는 자 십이만 명이 사는 그 도시를 아끼셨다. 숫자를 기억하실 만큼, 한 사람 한 사람을 아끼셨다. 그들을 위해 요나를 보내셨고, 박넝쿨보다 오래 참으셨으며, 동풍보다 깊은 연민으로 바라보셨다.

니느웨가 멸망하지 않은 이유는 그들의 무지가 아니라, 하나님이 그들을 연민하셨기 때문이다.

아끼시는 마음, 그것이 요나서의 주제다.

그 연민을 향해 요나는 도망쳤고, 결국 그 연민 한복판으로 끌려갔다. 연민은 자석이었다. 요나를 끌어당기고, 도시를 변화시키며, 우리까지 흔든다. 아낌은 모든 것을 움직이게 한다.

아우슈비츠에 수용된 소녀 마르타는 어머니에게 들은 마지막 말로 생존했다. “너는 아껴야 될 존재란다.” 그 말 하나로 자살 충동도 견뎌냈다. 훗날 그녀는 말했다. “그 말이 평생 내 생명을 구했어요. 나는 아끼는 존재니까요.”

우리는 그 말을 하나님께로부터 들을 수 있을까. “너는 아껴야 될 존재란다.” 하나님은 우리에게 그렇게 말씀하신다. 바다에 몸을 던져도 물고기를 보내고, 열기 속에서도 박넝쿨을 자라게 하시며, 그늘을 내어주시는 하나님.

하나님은 지금도 우리를 아끼고 계신다.

하나님이 아끼는 것

하나님은 요나에게 말씀하셨다. “내가 어찌 아끼지 아니하겠느냐.” 그 말은 박넝쿨이 아니라 니느웨를 향한 것이었다.

수많은 사람들이 분별도 없이 살아가고 있었다. 어린아이처럼, 오른손과 왼손조차 구별하지 못한 채. 하나님은 그들을 아끼셨다. 사람만이 아니라, 그들과 함께 살아가는 가축들까지 품어 말씀하셨다. 하나님은 생명 전체를 안으셨다. 그것이 하나님의 마음이었다.

요나는 이해하지 못했다. 받아들이기 어려웠다. 불편했고, 분노했고, 심판을 기대했다. 그러나 하나님은 아끼셨다. 그 감정은 차가운 공의가 아니었다. “아끼다”라는 히브리어 훗스(ḥûs)에는 연민과 공감, 떨림이 담겨 있었다.[1]

요나는 냉정했지만, 하나님은 흔들렸다. 요나는 벌을 원했지만, 하나님은 품으셨다. 하나님은 사랑을 안으로 밀어올리시는 분이셨다. 차갑지 않고, 흔들리며 사랑하시는 분이셨다.

“그 식물을 네가 키운 것도 아니고, 자라게 한 것도 아니다.” 그 말은 요나의 가슴을 향해 날아왔다. 하루 만에 그늘 하나에도 마음을 두지 않았느냐. 그런데 나는— 그렇게 오래 참고 기다려온 이 도시를, 어찌 아끼지 않을 수 있겠느냐.

요나는 말이 없었다. 하룻밤 풀잎에도 마음을 두었다면, 열두만 명의 숨결과 무수한 생명 앞에서 어떻게 차갑게 설 수 있단 말인가.

연민은 배워서 얻는 감정이 아니었다. 설명할 수 없는 순간에 불쑥 솟아오르는 것. 하나님은 요나의 마음 속 그 작은 불씨를 붙들고 계셨다. 그 불씨를 통해 하나님의 마음이 천천히 비쳐오고 있었다.

하나님은 니느웨 사람들을 그 무지한 현실 앞에 세우시기 위해 요나를 보내셨다. 이보다 분명한 아낌이 또 있을까? 하나님은 우리에게도 요나 같은 사람을 보내셔서 자신의 뜻 앞에 서게 하신다. 그 순간이야말로 우리가 아껴지고 있음을 깨닫는 자리다.

우리는 종종 자신이 얼마나 아낌을 받는지에만 몰두하다 실망한다. 그러나 하나님은 요나까지 보내실 만큼 니느웨를 아끼셨다. 하나님이 내게 보내신 요나 같은 이를 통해 내가 하나님의 뜻 앞에 서는 순간, 나는 이미 아껴진 존재다.

요나는 단 다섯 단어로 설교했다. “사십 일이 지나면 니느웨가 무너지리라.”(욘 3:4) 짧았지만, 그 속엔 심판과 함께 감춰진 자비가 있었다. 니느웨는 그 말씀 앞에 무릎 꿇었다. 하나님의 결정 앞에 선 그들이야말로 하나님이 아끼신다는 가장 분명한 증거였다.

만약 니느웨가 그 말씀 앞에 서지 않았다면, 파국은 피할 수 없었을 것이다. 하나님은 어떤 대가를 치르더라도 그들을 건져내고 싶어 하셨다. 그만큼 하나님은 니느웨를 아끼셨다.

하나님이 아끼시는 나이길 바란다.

비교, 그러나 데칼코마니

요나는 박넝쿨을 아꼈다. 그늘을 주었기 때문이다. 하룻밤 사이 자라난 그것이 자신에게 유익했기에 애정을 품었다. 그러나 하나님은 니느웨를 아끼셨다. 유익함이 아니라, 본성에서 흘러나온 연민이었다. 하나님은 본래 아끼시는 분이다. 계산보다 사랑이 먼저였다.

요나는 그늘이 사라지자 분노했다. 자기에게 이익이 없어지자 마음도 함께 시들었다. 그러나 여전히 폭력적이고 멀리 있는 니느웨를 하나님은 품으셨다. 그들이 하나님의 피조물이었기 때문이다. 존재 자체가 아낌의 이유였다.

요나는 조건을 달았고, 하나님은 조건 없이 품으셨다. 요나는 등을 돌렸지만, 하나님은 멀어진 자들에게도 등을 돌리지 않으셨다. 작은 차이가 사랑의 깊이를 갈랐다. 요나는 풀 한 포기에 마음을 내주었다는 사실에 부끄러움을 느꼈을 것이다. 그 부끄러움이 그를 바꾸었을지도 모른다.[2]

하나님은 말씀하신다. “좌우를 분변하지 못하는 자가 십이만 명이요, 가축도 많지 않느냐.” 단순한 숫자가 아니었다. 낮고 약한 생명들을 향한 하나님의 고백이었다. 실수하며 살아가는 자들, 상처 입은 자들을 하나님은 아끼신다.

그들의 무지는 하나님의 사랑을 줄이지 못하고, 그들의 실패는 하나님의 연민을 막지 못한다. 요나는 이해하지 못했다. 왜 그들을 아껴야 하는가. 그러나 하나님은 고요히 말씀하신다. “내가 어찌 아끼지 아니하겠느냐.”

니느웨 앞에는 선택이 있었다. 요나의 말을 무시하며 그를 반역자나 미치광이로 몰아세울 것인가, 아니면 하나님의 말씀으로 받아들일 것인가. 전자를 택했다면 요나는 죽었을 것이고, 도시는 파국을 맞았을 것이다. 그러나 그들은 후자를 택했다. 이해해서가 아니라, 하나님께로부터 들려온 말씀이었기에 회개를 택했다.[3]

세계 최강의 군사력을 자랑하던 도시가 사십 일 안에 무너질 것이라는 경고는 믿기 어려운 말이었다. 그러나 니느웨는 스스로의 강포를 인정했다. 그것이 하나님이 그들을 아끼셨다는 증거였다.

타락한 도시에 하나님이 계셨다. 전한 자도 몰랐고, 들은 자도 구제불능이었지만, 하나님은 그 자리에 계셨다. 압도적인 아끼심이었다. 니느웨는 하나님 말씀의 품 안에 있었다.

마침내 사십 일이 지나야 터질 심판의 시계가 멈췄다. 우리 안에서도 시계는 째깍거리며 돌아간다. 멈추게 할 권한은 우리에게 없다. 단 하나의 길, 나를 아끼시는 하나님께로 돌이키는 것뿐이다.

결말 없는 결말

인간의 회개, ‘슈브(šûb)’는 방향을 바꾸는 몸짓이고, 하나님의 돌이키심, ‘나함(nāḥam)’은 연민이 깃든 떨림이었다.[4] 하나님은 죄를 외면하지 않으셨다. 그러나 심판을 선언하신 하나님께서 돌이키셨다는 것은, 그 심판을 스스로에게로 짊어지셨다는 뜻이었다.

십자가 위의 예수—그분이 바로 그 돌이킴의 결정이었다.

회개가 죄를 지우는 것은 아니었다. 죄를 멈추게 하는 힘은 오직 하나님의 연민이었다. 우리가 고통을 피하려 붙드는 아낌은 잠시이지만, 하나님은 고통을 끌어안으시며 우리를 아끼신다. 사랑 때문에, 변하지 않기 위해 돌이키신다.

이것이 하나님의 파토스다. 아브라함 요슈아 헤셸은 예언서의 핵심을 이 파토스—고통과 사랑이 함께 불타는 감정—이라 불렀다.[5] “내 마음이 내 속에서 돌이키어 나의 긍휼이 온전히 불붙듯 하도다"(호 11:8)

하나님은 심판을 당신 자신에게 돌리셨다. 그 아낌은 고통을 각오한 사랑이었다. 정죄와 징벌이 십자가의 하나님께 떨어졌고, 우리는 그 아낌 속에서 살아난다. 수없이 돌이키시는 하나님은, 한 번도 변하지 않으셨다.

요나서는 요나의 대답 없이 끝난다. 마지막은 침묵이었다. 그러나 그 끝은 열린 질문이었다.[6] 나는 요나처럼 성내는가, 아니면 하나님처럼 아끼는가? 하나님은 지금도 묻고 계신다. “내가 어찌 아끼지 아니하겠느냐.” 이 물음은 끝이 아니라 시작이다. 오래된 이야기가 내 삶 속에서 다시 시작된다.

요나는 하나님의 아낌 앞에서 침묵했고, 우리는 그 침묵 끝에서 하나님의 마음을 듣는다.

멈춘 예언자, 움직이시는 하나님

요나는 자비를 설교했지만, 정작 자신에게 다가오는 자비는 거부했다. 그는 심판을 외쳤지만, 하나님은 오래전부터 용서를 준비하고 계셨다. 요나는 실패한 예언자로 남을까 두려워했지만, 하나님은 그 실패로 구원의 길을 여셨다. 실패는 요나의 두려움이었고, 하나님의 기회였다.

요나는 여전히 앉아 있었다. 바람은 잦아들었고, 질문은 사라졌지만 대답은 없었다. 그러나 그 고요는 공허가 아니었다. 보이지 않아도 짙게 스며드는 긍휼, 잎 하나 흔들릴 때마다 일렁이는 아낌이 그 자리에 머물러 있었다. 하나님은 말없이, 존재 자체로 응답하고 계셨다.

요나가 멈춘 그 자리에서 하나님의 마음은 흘러갔다. 가장 낮은 곳으로, 가장 어리석은 자들에게로, 가장 고통받는 이들의 눈물 속으로. 요나가 외면했던 생명들 곁으로, 하나님의 마음은 부드럽고 단호하게 흘러갔다.

요나는 앉아 있었고, 하나님은 움직이셨다. 그 차이만큼, 은혜는 흘렀다.

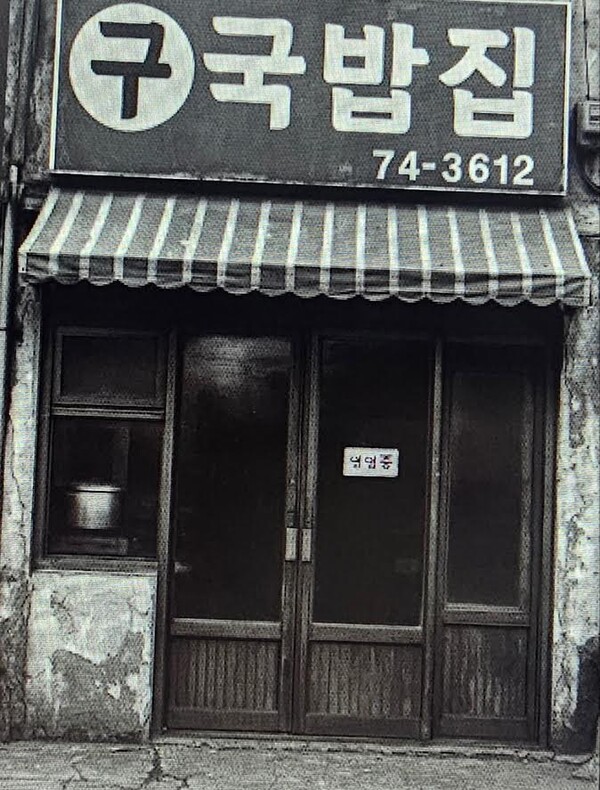

내가 살던 고아원에는 원생들마다 후원자가 있었고, 우리는 언젠가 부자가 와서 나를 입양해 가길 꿈꾸곤 했다. 어느 날 내게 찾아온 후원자는 낡은 옷차림의 아저씨였다. 잠시 실망했지만, 그는 나를 재래시장의 국밥집으로 데려갔다.

아저씨는 국밥을 한 그릇만 시켰다. 나는 허겁지겁 먹었다. 뜨거운 국물이 목을 타고 내려가는 순간, 배 속은 따뜻해졌지만 마음 한쪽엔 의문이 남았다. 왜 한 그릇뿐일까.

식당 주인에게 값을 치르며, 아저씨가 주머니를 뒤져 동전 하나하나를 내밀 때 알았다. 그가 가진 전부가 그 한 그릇이었다. 나는 그날, 아저씨의 전부를 먹은 것이다.

다시는 볼 수 없었던 그 후원자 아저씨. 그러나 내 기억 속에서 그는 국밥 한 그릇으로 이름 없는 영웅이 되었다. 국밥을 들이킬 때마다, 마치 그가 내 앞에서 미소 짓는 듯하다.

그날의 국밥은 내게 새겨 주었다. 내가 아낌받을 수 있다는 것.

가난 속에서도 자신을 비워 한 아이를 살린 한 그릇. 그 아낌이 오늘도 내 가슴에 남아 하나님의 물음과 겹친다.

“내가 어찌 아끼지 아니하겠느냐.”

하나님의 마지막 말은 마침표가 아니라 물음표였다. 그 물음은 요나에게만이 아니라, 오래된 이야기의 끝자락에 남아 오늘 우리 심장을 두드린다. 우리는 요나일 수도, 니느웨일 수도 있다. 어느 쪽에 서 있든, 하나님의 질문은 피해갈 수 없다.

그 질문 앞에서 우리는 말을 잃는다. 논리가 아닌 사랑으로만 이해되는 한 문장 앞에서, 말 대신 젖어드는 마음, 감당할 수 없는 연민이 밀려온다. 말라가던 내면의 박넝쿨 아래, 다시 하나님의 그늘이 드리워진다. 그 물음 하나로 우리는 다시 살아난다.

마지막 그늘

조원태

햇살이 모든 것을 삼키려 할 때

당신은 작은 잎 하나로

나를 가려 주셨다

그늘이 사라지자, 나는 알았다

내가 아낀 것은 잎이 아니라

그 아래 숨어 있던 나였다

나는 주저앉았고, 당신은 움직이셨다

그 차이만큼 은혜는 흘렀다

“내가 어찌 아끼지 아니하겠느냐”

그 물음이 내 심장에 남아

오늘도 나를 다시 살린다

각주) [1] Francis Brown, S. R. Driver, Charles A. Briggs, The Brown–Driver–Briggs Hebrew and English Lexicon (Peabody: Hendrickson, 1994); Ludwig Koehler & Walter Baumgartner, The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament (Leiden: Brill, 1994–2000).

[2] Martin Luther, Lectures on the Minor Prophets: Jonah, in Luther’s Works, Vol. 19 (St. Louis: Concordia Publishing House, 1974), 57–62. 루터는 요나서를 통해 인간의 분노와 하나님의 긍휼의 대조를 강조했으며, 이를 신자의 내면 성찰을 촉진하는 신학적 거울로 삼았다.

[3] Jacques Ellul, The Judgment and Salvation of Jonah (Grand Rapids: Eerdmans, 1971), p. 97.

[4] ‘슈브(šûb)’는 히브리어로 “돌아가다, 방향을 바꾸다”라는 뜻으로 인간의 회개를 의미한다. ‘나함(nāḥam)’은 “슬퍼하다, 마음이 움직이다”라는 뜻으로, 하나님의 연민이 깃든 돌이키심을 가리킨다. 참고: Claus Westermann, Genesis 12–36 (Minneapolis: Augsburg, 1985); Walter Brueggemann, Theology of the Old Testament (Minneapolis: Fortress, 1997).

[5] Abraham Joshua Heschel, The Prophets (New York: Harper & Row, 1962)

[6] Phyllis Trible, Rhetorical Criticism: Context, Method, and the Book of Jonah (Minneapolis: Fortress Press, 1994), pp. 216–223. 트리블은 요나서를 구조적으로 해석하며, 마지막 하나님의 질문이 독자에게 책임을 전가하는 종말론적 장치임을 밝혔다.

- 이전글바다를 건너온 글 - 요나서를 마치며 25.09.23

- 다음글왜 흔들리는가? (요나 4:6-9) 25.09.18