연재글 왜 기대하지 않는가? (4:5b)

페이지 정보

본문

왜 기대하지 않는가?

조원태 목사의 '요나서로 묻는 17개 질문'

왜 기대하지 않는가? (요나 4:5b)

"그 성읍에 무슨 일이 일어나는가를 보려고 그 그늘 아래에 앉았더라"

멈춘 자리, 꺼지지 않는 기대

아직 오지 않은 일이 우리를 멈추게 한다. 기억의 날짜도 알 수 없는데, 그것은 마음 깊은 곳에 가라앉는다. 오래된 장면이 먼지처럼 흩날리다 어느 날 불현듯 다시 떠오른다.

우리는 알지 못한 채 무언가를 품고 살아간다. 무너지기를 바랐던 기억, 끝내 놓지 못한 장면. 지나간 것 같지만, 때때로 되살아나 눈앞에 선다.

요나처럼, 우리도 그런 기대를 안고 앉아 있는 자신을 발견한다. 스스로 엮은 초막 속에서. 햇살은 나뭇잎 사이로 스며들고, 몸을 기댄 막대기 하나에 의지한 채, 우리는 우리의 이야기를 기다린다.

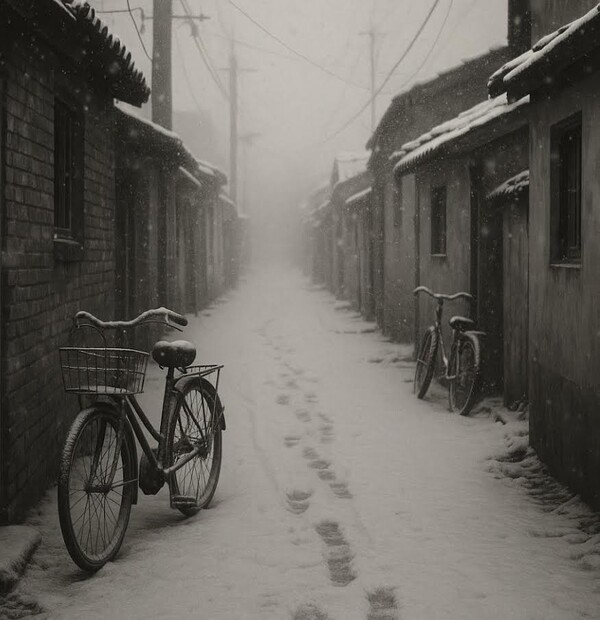

요나는 도시를 바라본다. 초막의 그늘 아래, 홀로. 햇빛이 벽을 타고 스며든다. 몸을 기댄 막대기 하나, 허술하게 얽은 나뭇잎 몇 장. 그것이 요나가 만든 작은 세계다.

도시는 여전히 살아 있다. 사람들이 오가고, 숨결이 흐른다. 그러나 요나는 멀리서 바라본다. 회개의 열매가 아니라 무너지는 장면을 바란다. 어쩌면 그 장면이 자신의 정당함을 입증해 줄 거라 믿었을지 모른다.

왜 일까. 멀리까지 온 순종 때문일까. 아니면 여전히 하나님보다 앞서고 싶은 마음 때문일까.

요나의 시간은 숨 가빴다. 도망쳤고, 빠졌고, 삼켜졌고, 다시 살아났다. 그리고 마침내 걷고 외쳤다. 그의 여정은 하나님의 손에 이끌려 여기까지 왔다.

그러나 지금 그는 멈춰 있다. 하나님의 뜻을 따르기보다, 자신이 바라던 일이 이루어지는지를 지켜본다. 회개의 열매가 주는 기쁨보다, 무너짐이 주는 확신을 기다린다. 하나님의 마음보다 자신의 말이 옳았다는 증명이 더 간절하다.

그의 멈춤은 체념이 아니라 고집이다. 겉으로는 기다림 같지만, 속으로는 고요한 반항이다.

그 초막은 나뭇잎 몇 장이 아니라, 기대의 상징이며 동시에 시야를 가리는 울타리다. 요나는 그 안에서 하나님을 잊고, 자신의 말이 옳기를 바랐다.

우리도 닮았다. 도망쳤던 날들, 외면했던 시간, 억지로 따랐던 결정들. 그 모든 과정이 남긴 상처와 후회가 쌓인 지금, 우리는 어떤 장면을 기다리고 있는가.

하나님이 빚으실 생명의 이야기인가. 아니면 내 질서가 옳았음을 증명해 줄 무너짐의 한순간인가.

요나는 초막에 앉아 있다. 아직 끝나지 않은 하나님의 이야기를 멀리서 지켜보며. 그리고 우리는 이 질문 앞에 선다.

왜 기대하지 않는가?

기대의 함정

때로 기대는 우리를 가둔다. 말보다 먼저 마음이 달려가고, 기도가 닿기도 전에 결과를 그린다. 오지 않은 내일을 스스로 정하고, 하나님보다 앞서 길을 낸다.

기대는 희망이 될 수 있다. 그러나 욕망이 되기도 한다. 무너짐을 바라는 마음, 정당함을 입증받고 싶은 열망, 내가 옳았다는 증거를 갈망하는 작은 고집.

요나는 초막에 앉아 있었다. 그늘은 시원했으나, 마음은 불붙은 화로처럼 달아올랐다. 그는 사십 일 뒤 무너질 도시를 상상하며 기다렸다. 정의가 드러나고, 자신의 말이 옳음을 증명할 장면을 원했다.

그는 그 기대를 신앙이라 불렀다. 그러나 그것은 하나님이 아니라, 자신이 정한 조건이었다. 그는 자비를 기다리지 않았다. 무너짐만을 기다렸다. 회복보다는 자기 확신이 이루어지기를 바랐다.

그 기대는 결국 그의 믿음을 갉아먹었다. 분노로 덮인 신앙은 자신을 무너뜨리는 독이 되었다.

요나의 시선은 도시를 향했지만, 그의 눈은 자신에게로만 닿아 있었다. 회개는 그에게 기쁨이 아니었다. 무너짐이 일어나지 않는다는 사실은 곧 그의 예언이 무효화된 듯 보였고, 그는 그것을 받아들일 수 없었다.

그에게 기대는 하나님의 뜻을 기다리는 일이 아니었다. 그것은 자신의 노력에 대한 보상, 자신의 말이 옳음을 확인하려는 성적표와 같았다.

잭 새슨은 요나서 4장 5절을 3장 4절의 연속 장면으로 읽는다.[1] 그렇게 보면 요나의 마음이 드러난다. “사십 일이 지나면 니느웨가 무너지리라”(욘 3:4). 그는 아직 아무 일도 일어나지 않은 도시를 향해 초막을 짓고 앉아 있었다. 무너짐을 보기 위해.

그는 무너짐을 기다렸다. 오지 않은 결과를 앞당겨 상상했고, 이미 자신의 말에 자신을 걸어버린 사람처럼 행동했다. 그 기대는 정말 하나님의 뜻에서 온 것이었을까.

“사십 일이 지나면 니느웨가 무너지리라.” 그 외침은 하늘로 올랐고, 도시는 침묵으로 응답했다. 3장 4절은 그의 말이었다. 4장 5절은 그 말의 여운이었다. 요나는 초막에 앉아, 무너짐이 정의가 되고 침묵이 동의가 되기를 바랐다.

그러나 하나님은 그에게 시간을 주셨다. 무너짐이 아닌 생명을 위한 시간. 그것은 요나에게 주신 유일한 약이었다 — 사십 일.

그러나 그는 그 시간을 언약의 여정으로 보지 못했다. 그것은 자신의 말이 이루어지는지 확인하는 증명의 시간이 되었다. 말이 그를 삼켰고, 기대는 그를 가두었다.

우리도 그럴 때가 있다. 내가 내뱉은 말, 성급히 내린 판단, 마음속에 세운 기대. 그것들이 현실과 어긋날 때 우리는 실패로 여기고, 하나님께 실망한다.

그러나 그 기대는 정말 하나님께서 주신 것이었을까.

사십 일은 하나님의 시간이다. 요나의 입에서 흘러나온 말이었으나, 그 시간을 채우시는 이는 하나님이셨다. 그러나 요나는 그 시간 속에서 하나님을 보지 못했다. 그는 오히려 자신의 말이 옳다는 확신만 키워갔다.

기대가 하나님을 향하지 않으면, 그것은 결국 나를 갉아먹는 독이 된다. 믿음처럼 보일지라도, 그 안에 숨은 자기 확증은 우리를 가둔다.

기다림 속 전환

성경 속 '40'이라는 숫자는 낮게 숨 쉬는 생명처럼 반복된다.

노아는 40일 동안 창을 닫고 빗속을 바라보았고, 모세는 광야를 40년 걸었다. 엘리야는 절망 속에서 호렙산까지 40일을 걸었고, 예수는 시험 가운데서 40일을 버텼다.

그 시간들은 마음 깊은 곳에서 무언가가 깨어나는 때였다. 정지된 것처럼 보이는 순간에도, 하나님의 손은 보이지 않게 스며들었다. 기다림은 견딤이 되고, 침묵은 준비가 되었으며, 결국 하나님의 개입은 회복으로 이어졌다.

프랑스의 신학자 자끄 엘륄은 '40'을 두 겹의 시간이라 했다.[2] 하나는 인간이 내면을 마주하는 기다림의 시간, 또 하나는 하나님이 개입을 준비하는 시간이다. 두 시간은 결국 새로움을 품기 위한 여정이다.

요나에게 주어진 40일은 전환의 시간이 아니었다. 그는 그 시간을 심판의 시계로 여겼다. 무너짐이 자신을 입증할 것이라 믿었고, 말이 현실이 되어야 한다는 강박 속에 초막을 지었다.

그러나 하나님은 그 시간을 다르게 보셨다. 그분에게 40일은 멸망의 유예가 아니라 회개의 기회였다. 요나가 도시의 무너짐을 기다릴 때, 하나님은 돌이킴의 움직임을 보고 계셨다. 요나의 눈은 끝을 향했지만, 하나님의 시선은 시작을 향하고 있었다.

우리도 자주 시간을 조급하게 바라본다. 언제 끝날지, 언제 회복될지 세며 초조해한다.

그러나 성서의 '40'은 늘 새로움으로 이어진다. 비는 멈추고, 광야는 닫히고, 시험은 끝내 승리로 바뀐다. 하나님의 시간은 누구에게도 외면당하지 않는다.

노아는 홍수 속에서 살아남았다. 모세는 지도자가 되었고, 백성은 약속의 땅에 들어갔다. 엘리야는 절망 끝에 무릎 꿇지 않은 칠천 명을 만났고, 예수님은 시험을 이기고 천사들의 위로를 받았다.

‘40’의 유예가 구원으로 이어지지 않은 적은 없다. 요나는 기다리지 않았으나, 하나님은 40일을 인내로 채우셨다. 요나에게도, 니느웨에게도 자비를 베푸셨다.

시험의 한가운데서 이미 회심이 이루어진 것처럼, 하나님은 니느웨의 방향 전환을 받아주셨다. 진노로 끝내지 않으시고, 자비로 마무리하셨다.

그렇기에 하나님은 말씀하신다. “이는 내가 하나님이요 사람이 아님이라” (호 11:9)

그 말씀이 증언하듯, ‘40’은 하나님의 자비가 완성되는 시간이다.

요나는 그 시간을 오해했다. 초막 안에서 그는 세상의 중심이 자신이라 믿었지만, 하나님의 시선은 초막 바깥, 니느웨를 향해 있었다.

기다림은 멈춤이 아니다. 하나님의 손이 움직이는 시작이다. 아무 일도 일어나지 않는 듯 보이는 순간에도, 하나님은 새로움을 준비하신다.

기대는 무언가 이루어지길 바라는 마음이 아니다. 하나님의 마음에 닿기 위한 여정이다. 참된 기대는 기다리는 자의 손이 아니라, 움직이시는 하나님의 손에 있다. 우리가 일어설 그 시간, 그 자리에 하나님이 계신다.

그늘을 넘어 희망으로

우리의 삶도 종종 초막의 그늘에 머문다.

누구에게나 있다. 실패한 말, 돌이킬 수 없는 선택, 끝내 풀지 못한 감정. 그 모든 것이 길게 그림자를 드리운다. 우리는 그 아래 숨는다. 햇빛은 나뭇잎 사이로 스며들지만, 그 빛조차 외면하며 멈춘 듯한 시간을 견딘다.

요나도 자신의 기대에 갇혀 있었다. 하나님의 뜻을 거부하지는 않았지만, 더 이상 바라보지 않았다. 초막 안에서 그는 자신이 세운 기대의 끝을 붙들고 있었다. 그러나 하나님은 그 바깥에서, 더 멀리, 더 깊고 더 넓은 것을 준비하고 계셨다.

하나님은 우리가 그늘을 딛고 일어서길 원하신다. 스스로 만든 틀을 넘어, 그분의 자비를 바라보길 바라신다. 초막은 잠시 머무는 곳이지, 영원히 거할 자리는 아니다.

그 자리를 벗어날 때 소망이 시작된다. 부서진 기대를 안고도 다시 걷는 용기, 하나님의 더 깊은 숨결을 향한 발걸음이 거기서 시작된다.

노아는 창을 닫은 채 40일을 견뎠다. 물로 잠긴 세상, 어두운 방 안. 창을 연 날, 비둘기는 새싹을 물고 돌아왔다. 절망을 건너온 희망의 첫 징표였다.

모세는 시내산에서 40일 머물며 새 언약을 받았다. 예수는 부활 후 40일 동안 제자들을 다시 일으키셨다.

성경의 '40'은 고통의 시간이 아니라 회복을 준비하는 하나님의 시간이었다. 그분은 그 시간 속에 숨결을 담아 인간을 다시 빚으셨다. 하나님의 시간은 마무리가 아닌 새벽에 있다.

요나는 그 전통을 알았으나, 분노와 확신에 갇혀 초막을 떠나지 못했다.[3] 그러나 하나님은 그 시간을 돌이킴과 자비로 채우셨다.

내가 자라던 고아원에서는 신문배달이 금지되었다. 바깥에 흉한 인상을 줄까 염려한 탓이었다. 그러나 나는 동생 도시락에 마른김을 넣어주고, 언젠가 어머니를 만나면 용돈을 드리려는 마음 하나로 방과 후 신문을 돌렸다.

키가 작아 자전거 페달에 발끝이 닿지 않았다. 엉덩이를 흔들며 120부를 실어 날랐다. 집집마다 현관 앞에 신문을 내려놓던 순서가 아직도 선명하다.

눈 내리던 겨울, 바람이 매섭게 불던 골목길에서 자전거가 미끄러져 넘어졌다. 눈 위로 신문이 흩날렸다. 하얀 세상에 잉크 냄새가 번졌다. 나는 숨이 가쁘게 하나하나 주워 가슴에 안았다. 손이 떨렸다.

그 순간 깨달았다. 신문 귀퉁이에 붉은 얼룩이 번지고 있었다. 얼른 문질렀지만 더 짙어졌다. 내 머리에서 피가 흘러내리고 있었다. 눈발은 흩날렸고, 하얀 눈 위에 떨어진 붉은 자국은 선명했다.

피는 멈추지 않았다. 그러나 아픔보다 두려운 것은 신문이 더러워지는 일이었다. 나는 울며 신문을 가슴에 안았다. 차가운 골목, 발자국 하나 없는 적막 속에서 도와줄 사람은 없었다. 어린 내 울음소리만 눈발에 묻혀 흩날렸다.

그런데 그 고독의 자리에 뜻밖의 것이 밀려왔다. 설명할 수 없는 평안, 소용돌이치던 두려움을 덮는 고요. 마치 하늘에서 내리는 눈이 온 세상을 덮듯, 하나님이 내 안을 덮어 주셨다. 무너짐 속에서, 그날 나는 하나님이 새롭게 하시는 순간을 만났다.

우리도 꼭 해가 바뀌어야 새로워지는 것은 아니다. 하나님의 시간은 오늘도 흐른다. 지금도 우리를 부르신다.

초막 안에 머물며 기대를 부여잡고 있는 우리에게, 그 기대가 깨어지더라도 다시 걸어 나설 수 있다면, 우리는 이미 회복의 첫 발을 내디딘 것이다.

초막 너머의 시선

요나가 기다린 것은 무너짐이었다. 정의가 드러나고, 자신의 말이 틀리지 않았음을 증명받고 싶었다. 무너짐을 통해 자신이 옳다고 말할 수 있기를 바랐다. 그의 기대는 회복이 아니라 파괴에 있었다.

그러나 하나님은 전혀 다른 것을 바라보고 계셨다[4]. 돌이킴을, 생명을, 그리고 자비를.

사십 일이 지났다. 니느웨는 무너지지 않았다. 도시를 감싼 것은 숨결이었다. 요나는 그 장면 앞에서 분노했다. 그러나 하나님은 기뻐하셨다. 처음부터 하나님은 그들이 멸망당하기를 원하지 않으셨다. 그분은 기다리셨고, 인내하셨으며, 마침내 돌아오는 그들의 마음을 받아주셨다.

하나님의 기대는 언제나 생명을 향한다. 무너뜨리기보다 다시 세우시고, 끝내기보다 새롭게 하신다.

요나의 초막은 자신의 기대를 고수하기 위한 피난처였다. 그러나 하나님의 시선은 그 너머, 도시를 품고 있었다.

그러니 우리는 이 질문 앞에 다시 선다. “왜 기대하지 않는가?”

이것은 단순한 회의가 아니다. 하나님이 우리에게 초막을 걷어내라 하시며, 그분의 기대 안에서 다시 시작하라고 부르시는 물음이다.

우리는 기대가 무너질 때 하나님께 실망하기도 한다. 그러나 어쩌면 하나님은 애초에 전혀 다른 것을 기대하고 계셨을지 모른다.

우리가 엎드리는 순간, 눈물 속에서 돌이키는 마음, 그리고 다시 움직이는 발걸음. 그 모든 것이 하나님께는 ‘시작’이다.

하나님께 ‘40’은 무너짐의 시간이 아니다. 묵은 분노가 녹고, 지워지지 않던 후회가 정화되며, 새로운 존재로 다시 빚어지는 시간이다.

초막은 그 전환을 거부하려는 마음이 만든 은신처일 뿐이다.

그러니 그 초막에 오래 머물지 말자. 무너짐보다 회복을 기대하시는 하나님의 마음을 향해 지금 조용히 일어설 때다. 우리의 시간으로 잴 수 없는 하나님의 시간 속으로, 다시 걸어 들어가야 할 순간이다[5].

기대, 희망이 되다

조원태

기대는

돌아가는 길이 아니라

저 먼 어둠을 건너는 발끝에 있다

기대는

내가 움켜쥔 것이 아니라

오히려 나를 품어 안는 숨결이다

내가 엮은 초막이

하나님의 손에 건네질 때

기대는 마침내

부서진 벽을 넘어선 빛이 되고

희망이 된다

각주) [1] Jack M. Sasson, Jonah: A New Translation with Introduction, Commentary, and Interpretation (The Anchor Yale Bible Commentary Series, Vol. 24B; New York: Yale University Press, 1990), p. 287. 요나서 4장 5절은 요나가 초막을 짓고 멸망을 기다리는 장면으로, 새슨은 이를 3장 4절의 연속으로 읽으며 그의 심리적 후퇴를 상징한다고 본다.

[2] Jacques Ellul, The Judgment of Jonah (Grand Rapids: Eerdmans, 1971), pp. 89–93. 엘륄은 성경 속 ‘40’이라는 숫자를 하나님의 기다림과 인간의 시험으로 해석하며, 특히 요나가 자신의 기대에 갇혀 하나님의 참된 뜻을 보지 못한 점을 지적한다. 추가 참고로 John Goldingay, Old Testament Theology: Israel’s Gospel (Downers Grove: IVP Academic, 2003)와 Brevard S. Childs, Introduction to the Old Testament as Scripture (Philadelphia: Fortress, 1979)는 ‘40’의 의미를 더 풍부하게 해석하며, 기다림과 언약의 전환점을 강조한다.

[3] Phyllis Trible, Rhetorical Criticism and the Book of Jonah (Minneapolis: Fortress Press, 1994), p. 210. 트리블은 요나서 4장을 하나님의 감정(pathos)과 인간의 분노가 극적으로 충돌하는 장면으로 해석한다. 하나님의 자비로운 감정과 요나의 분노가 날카롭게 교차하며, 이 본문은 인간의 정의감이 하나님의 긍휼과 어떻게 충돌하는지를 보여주는 텍스트적 클라이맥스라 분석한다.

[4] Walter Brueggemann, The Prophetic Imagination (Minneapolis: Fortress Press, 1986), p. 42. 브루그만은 "예언자는 파괴 너머를 상상하는 사람"이라며, 요나는 자비를 상상하지 못한 실패한 예언자였다고 설명한다. 그는 예언자의 본질은 단순히 미래를 말하는 것이 아니라, 현실의 질서를 무너뜨리고 하나님의 새로운 가능성을 열어 보여주는 것이라고 강조한다.

[5] Tim Keller, The Prodigal Prophet: Jonah and the Mystery of God's Mercy (New York: Viking, 2018), pp. 133–135. 켈러는 요나의 초막을 '자기 의를 유지하기 위한 상징적 피난처'로 설명한다. 요나가 도시의 멸망을 기대하며 머문 그곳은, 자신의 확신을 방어하고 하나님의 자비를 거부한 장소였다. 켈러는 복음이란 바로 그 초막을 걷어내는 데서 시작된다고 말한다. 다시 말해, 하나님의 자비는 우리가 쌓은 자기 확신의 울타리를 허물며 시작된다는 것이다.

- 이전글왜 흔들리는가? (요나 4:6-9) 25.09.18

- 다음글왜 구경만 하는가? (요나 4:5) 25.09.16