뉴스 기억은 바람보다 멀리 간다 (뉴스앤조이) 2025- 4-5

페이지 정보

본문

- 리틀락 센트럴 하이스쿨 나인의 현장을 방문하고 나서 –

며칠 전, 아칸소의 주도 리틀록에서 나는 발이 묶였다. 뉴욕 인근의 악천후로 인해 비행기가 취소되었고 낯선 도시에서 하루 머무르게 되었다. 그 하루가 내게는 시간의 뜻 하나를 열어 주었다. 마치 보이지 않는 손이 이끄는 듯, 나는 도시 외곽의 환 고등학교로 향했다.

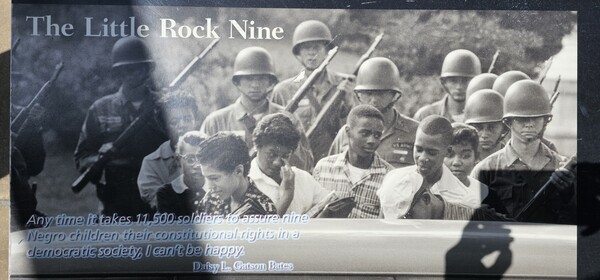

1957년 가을, 바로 그곳에서 미국 역사상 지울 수 없는 한 장면이 펼쳐졌다. 9월 4일, 아홉 명의 흑인 청소년이 백인 전용이던 센트럴 하이스쿨 정문 앞에 섰다. 열다섯, 열여섯, 열일곱. 그들은 단지 학교에 가려 했을 뿐이다. 그러나 그들의 발걸음은, 오래된 차별의 벽을 넘어서는 위태로운 전진이었다.

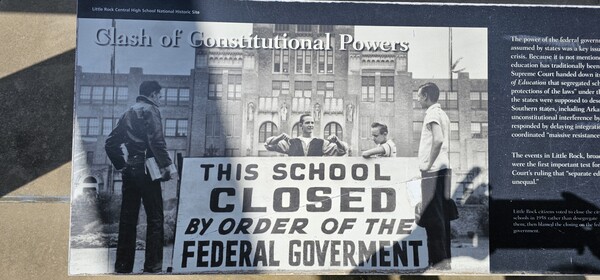

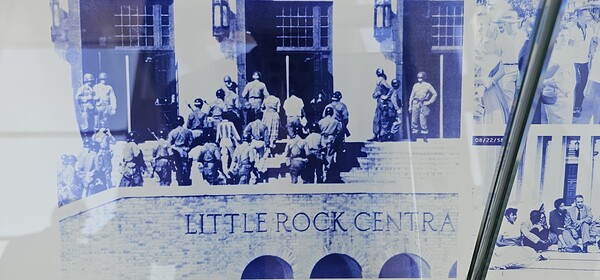

아칸소 주지사는 군인을 보내 그들을 막았다. 군화는 학교 앞 아스팔트를 짓눌렀고 총구의 침묵은 무거웠다. 아홉 명, 흑인이라는 이유로 그날 교문은 에베레스트 산처럼 높았다. 백인 군중이 뱉어 내는 말들은 칼날 같았고, 표정은 담장을 넘는 불길 같았다. 학생들의 어깨는 떨리고, 눈동자는 사방의 위협을 더듬었다.

세상은 텔레비전 화면 너머로 그 공포를 지켜보았다. 아무도 울지 않았다. 대신 시간이 무너졌다. 아홉 명의 아이들을 둘러 싼 것은 사람만이 아니었다. 질서와 위계의 이름으로 무장한 ‘허락하지 않음’ 그 자체였다.

68년이 지났다. 계절은 수없이 바뀌었지만, 그날 아침은 사라지지 않았다. 시간의 틈 어딘가에 깊이 박혀 있던 그 아침이, 내가 리틀락에 서 있었던 그 날, 조용히 나를 향해 걸어왔다.

그때, 가슴 어딘가가 조용히 욱신거렸다.

왜 그 아이들이 걸어야 했던 길이, 이제야 내 피부 위로 스치듯 느껴지는 걸까.

내가 그날의 공포를 직접 겪은 것도 아닌데, 왜 이토록 생생하게 아픈 걸까.

혹시 나는, 너무 오랫동안 침묵 속에 있었던 건 아닐까.

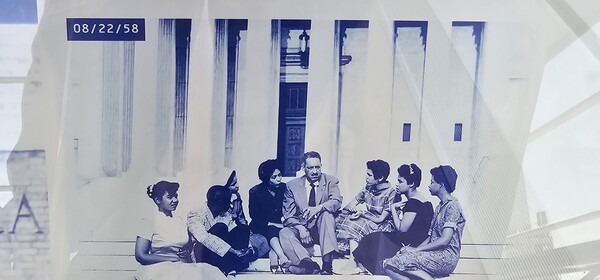

그렇게 나는, 그들이 떨며 디뎠던 발걸음의 자리에 내 그림자를 포개었다. 그날의 아침은 더 이상 과거가 아니었다. 나는 이제, 그들의 뒤에 서 있었다. 숨결은 달랐지만, 공기는 같았다. 침묵은 그대로였고, 햇빛의 각도는 변하지 않았다. 그 자리에서, 아홉 명 이름을 불러보았다.

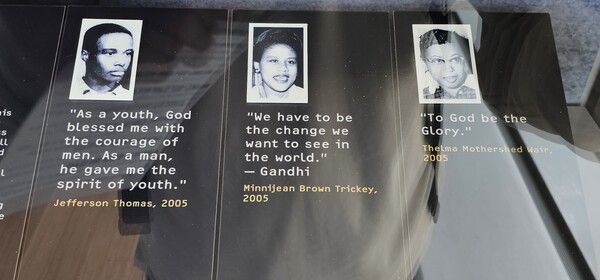

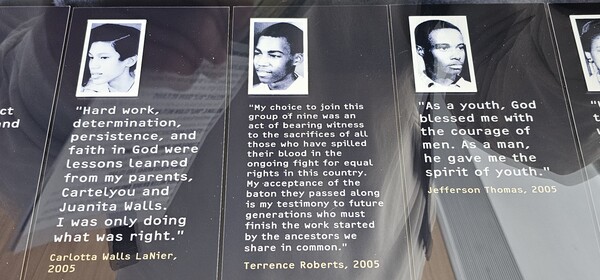

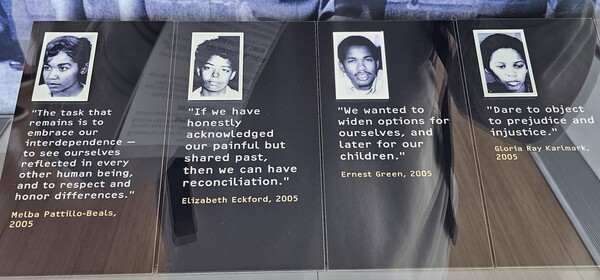

제퍼슨 토머스(Jefferson Thomas) 어니스트 그린(Ernest Green) 텔마 머더셰드(Thelma Mothershed), 미니진 브라운(Minnijean Brown), 엘리자베스 엑포드(Elizabeth Eckford), 칼로타 월스(Carlotta Walls), 멜바 패틸로(Melba Pattillo), 테런스 로버츠(Terrence Roberts), 글로리아 레이(Gloria Ray).

소리는 작았고, 바람은 느렸다. 그 이름들이 바람 속에 천천히 흩어졌다. 그들의 발걸음은 ‘리틀록 나인’(Little Rock NINE)이라는 별이 되었고, 오늘도 미국의 교실 어딘가에서 조용히 숨 쉬고 있다. 칠판과 교탁, 출석부의 빈칸, 아이들의 시선 사이 어딘가에서 가만히 깃들어 있다. 기억은 바람보다 느리게, 그러나 더 멀리 퍼졌다.

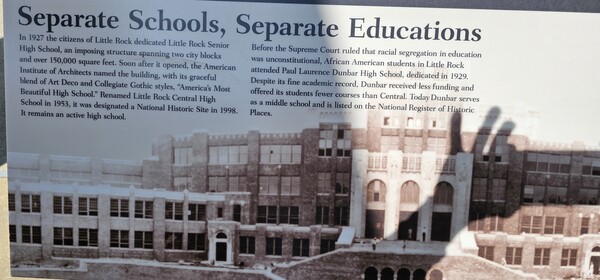

그들의 길 앞에는 또 한 사람의 그림자가 있었다. 서굿 마샬(Thurgood Marshall). NAACP의 법률 고문으로서 그는 ‘브라운 대 교육위원회’ 사건을 통해 1954년, 연방대법원에서 다음과 같은 판결을 이끌어냈다. “분리된 교육은 결코 평등할 수 없다.” 그 문장은 짧았지만, 체제를 뒤흔드는 파장이 되었다. 그 판결이 3년 뒤 리틀록의 교문 앞에 선 아이들의 길이 되었다.

세상은 자주 잊는다. 누가 먼저, 말 없이 벽을 두드렸는지. 누가 먼저, 한 줄의 문장으로 바위에 금을 냈는지. 그러나 어떤 이름은, 오래도록 기억 안쪽에서 꺼내지지 않은 채, 남아 있다. 서굿 마샬. 그가 열었던 길 위를 지금도 누군가는, 또 다른 누군가는, 무릎을 떨며 걷고 있다.

결국 9월 25일. 아이젠하워 대통령은 연방군 투입을 명령했고, 아홉 아이들은 학교 교문안으로 연방군의 호위를 받으며 들어갔다. 첫 시도 이후 21일이 지났을 때, 끝내 뚫어낸 하나의 문이 열렸고, 그들은 교실 안으로 들어갔다. 승리였다. 아홉은 미 전역을 움직였다.

움켜쥐던 주먹들이 펴졌고, 눌려 있던 입술들이 열렸다. 리틀락은 하나의 기호가 되었다. 억눌린 자들에게 가능성의 상징, 침묵하던 땅에서 다시 시작되는 이야기의 시작점이 되었다. 그때, 마틴 루터 킹 목사는 말했다. “리틀락의 학생들은 이 땅의 모든 흑인과 억압받는 자들의 희망이자 미래가 되었다.” 그는 이 사건을 ‘미국 역사에서 위대한 도약’이라 불렀다.

나는 그날, 그 학교에서 한 명의 소녀를 만났다. 비주 포셰(Bijou Porchay). 11학년 학생이었다. 사진을 함께 찍자 하니, 갑자기 유창한 한국어로 말했다. “하나, 둘, 셋, 조금만 이리로” 한국어를 배우고 있었다. 놀라서 인터뷰를 청하자 그녀는 말했다.

“그들의 용기가 오늘의 저를 만들었어요. 저는 의사가 되어, 아픈 이웃들을 낫게 하고 싶어요. 저도 또 다른 나인의 희망이 되고 싶어요.” 그녀는 한 흑인 여성의 말을 인용해 내 마음을 흔들었다. “벽을 밀면 문이 되고, 눕히면 다리가 되겠지요. 그걸 나인의 선배들이 증명했어요.” 그 말은 문장이기 이전에, 그와 나를 통하게 하는 증언이었다.

나는 리틀록 나인을 오늘 미국에서 다시 생각한다. 트럼프의 귀환은 오래된 파시즘의 낡은 옷을 다시 꺼내 입는다. 이방인을 향한 혐오, 피부색을 구분하는 시선, 믿지 못하게 만드는 말들. 그것들은 오래 전 무너졌다고 믿었던 파시즘의 그림자였다.

혐오가 슬로건이 되고, 침묵이 강요되는 시대다. 그런 가운데, 한국에서 들려온 소식 하나. “피청구인 대통령 윤석열을 파면한다.” 그 문장은 한 사회가 스스로의 법과 윤리를 지켜냈다는 증거였고, 1954년 브라운 대 교육위원회 판결의 한 문장의 진리처럼 무겁다.

리틀록은 우리에게 묻는다. 그날 아이들의 걸음이 무엇을 흔들었는지? 그들이 걸었던 길이 어떤 문을 열었는지? 장벽 앞에서, 두려움이 아닌 용기를 선택하는 것. 혐오가 아닌 연대를 택하는 것. 그럴 때 벽은 문이 되고, 또 다른 벽은 눕혀져 다리가 될 것이다.

“유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 하나이니라.” (갈 3:28) 벽을 민다. 눕힌다. 그리고 다리를 놓는다. 그 길의 저편에, 리틀록의 아홉 별이 이미 조용히, 그러나 환하게 우리의 밤을 비추고 있다.

리틀락 아래에서

- 조원태 -

벽이 있었다

닫힌 문이 있었다

두려움이 바람처럼 스며들었다

열다섯의 발걸음

무너질 듯 떨렸지만

작은 어깨마다 별 하나 품고 있었다

소리치는 군중의 벽을

그들은 고요히 밀었다

벽은, 문이 되었다

분노의 바리케이드를

그들은 담담히 눕혔다

벽은, 다리가 되었다

한 걸음, 또 한 걸음

발끝마다 어둠이 물러서고

이름이 길이 되어

작은 영웅들이 밤을 건넜다

이제, 또 다른 우리

함께 손잡고 선다

리틀락의 하늘 아래

희망이 길이 되도록

우리가 다시 별이 되도록

조원태 목사 / <이민자보호교회 네트워크, 위원장>

페이스북(으)로 기사보내기 트위터(으)로 기사보내기 URL복사(으)로 기사보내기- 이전글2025년 4월 6일 25.04.08

- 다음글2025년 3월 30일 25.03.30